他被拟任工程兵司令,个人表示不愿去,杨勇要他到新疆当副司令!

“老谭,新疆缺位,你去不去?”1975年3月,一个雨后的傍晚,杨勇放下茶杯,语气平静。谭友林沉思片刻,抬头回了句:“只要部队需要,没问题。”短短对话,道出了一次关键转折。

事情的起点并不在新疆,而在工程兵司令部。当年陈士榘调任军委顾问,新的司令人选悬而未决。放眼副司令席位,负责作战的谭友林顺位第一。按常理,他回归,水到渠成。但他摆了摆手,说出的理由相当直接:运动中“出头”的那几位依旧在岗,往后一同办公,谁也轻松不了。看似推辞,实则权衡——既要完成任务,也得避免无谓内耗。

若把时间拨回到40多年前,这种权衡早已在他身上烙下印记。1930年,二十出头的谭友林走进红二军团,扛的是政治工作大旗。山地游击、草地行军,他擅长做思想动员,也能抄起步枪亲自带队。抗战爆发后,干部紧缺,他被点名改行。前线需要指挥员,他就换了身份,成为作战主官。

1940年初春,他被抽调延安,系统学习指挥艺术。有人笑称“政委改武将,八成水土不服”。偏偏谭友林不吃这一套,两年后考核,射击、地图标读样样达标。延安的课堂,磨出了他对编制、火力、运输环节的细微敏感。

日本投降后,中央急调骨干奔赴东北。华中纵队原想让他当政委,但东北更紧缺,他带着近千名地方干部北上,火车一停就散入各县补缺。那时人手七八条步枪,一大包文件,硬是在白山黑水间站稳脚跟。

合江剿匪,是外界第一次见识到他的“军事+政治”融合打法。先用情报锁定山沟,再派小分队渗透瓦解土匪心理,最后才是围剿。1947年春,剿匪收官,部队整编为独一师,他任二师政委。秋季又编入十纵,随后是吉辽南北战役的硬碰硬,他坐进师政委位子,带队啃下临江、通化多个据点。

1949年元旦,39军在沈阳重排番号,他进入军首长序列。按四野惯例,一个军四个师,五六万兵力,和兄弟战区兵团体量相当。副军职干部调评时,多数定为正军级,可他偏偏上会时被划到副军级。别小看这道杠,军衔审批、住房、津贴都跟着走。他的老战友私下嘀咕:“按资历,老谭至少得是正军级。”话虽如此,档案上并没改动。

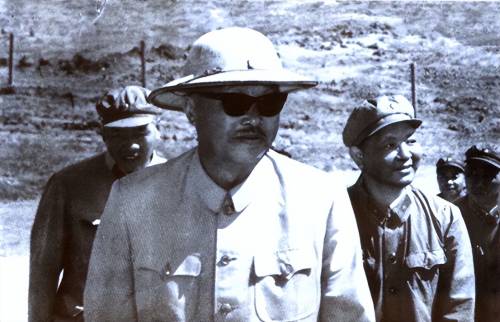

1957年公安军撤销,他转入高级军事学院深造。结业后,工程兵刚组建特种工程部队,负责导弹、核试验阵地建设,急需了解火工、测绘、后勤三线的复合型干部。谭友林对数字、方位异常敏感,上任副司令兼特种部队司令,一头扎进大漠戈壁。隔三差五,靴子里都是沙,但他能在风口浪尖把发射井提前半月完工,这一点让科研口服气。

1966年运动掀起浪潮,工程兵成了重点整顿单位。他名义上主管作战,实则肩挑“运动工作”。贺龙体系的老部下不在少数,他自然逃不开被“揪”。会上,他保持沉默,私下却替几名技术员说话:“炸药包不会写大字报,用人得给他们留条路。”仍旧挨批,关了小黑屋。漫长六年,手头没任务,出北京城都得打报告。

1972年恢复自由,可人事问题迟迟不落实,只能写材料、种花度日。陈士榘转任顾问后,工程兵急需司令,上级把目光再次投向他。此时的谭友林,看清了机关内外的矛盾——一些当年带头批他的干部,位置没动,还攥着大权。政令难行,冲突难免。他坦言:“放在战备一线更合适,不然磨合太长。”

杨勇此时掌新疆军区,边防形势复杂,通信、道路、仓储处处要人。老杨一句话:“去新疆吧,戈壁你熟,后勤你也懂。”谭友林点头。也有人好奇,他为什么不争司令员?他回答得平淡:“能打仗,能干事,比什么军衔都踏实。”

到乌鲁木齐后,问题接踵而来:边防道路冻土层开裂,军需进不去;民兵哨所缺粮少药;塔城、阿勒泰偶有外渗。谭友林坐吉普跑遍主要哨卡,回来把图纸往桌上一摊,命令工兵三线开凿洞库,物资储备翻倍。没多久,集团军基干连可在48小时内机动千里。有人感叹:“老谭这副司令,干的却是总后勤的活。”

七年里,他兼任新疆军区、乌鲁木齐军区政委,讲评时候语速不快,重点只有一句——“戍边是头等大事”。数千公里边界线上,监视哨、气象站陆续升级,连最难进的喀喇昆仑高地都铺上气垫跑道。老兵换防,照例先听他讲“温差与弹道”的关系,没人敢打瞌睡。

1983年,他被抽调兰州军区任政委,随后在精简整编中退居二线,进入中顾委。级别不高不低,议事却从不缺席。陈士榘见到他时拍着肩膀说:“不当司令也好,你把新疆盘活了。”谭友林笑而不答,转身就去看地图,那幅羊皮旧图他保存了十多年。

透过这段履历,常能发现他身上的两条主线:政治与军事双修、本职与调配并重。换岗位如同换战场,他不执念职务层级,却在意能否把手中的资源用到极致。有人总结他的行事风格——静时钻业务,动时挑重担,遇到棘手关系就侧身避开。简单一句:能避则避,不能避就正面突破。遗憾的是,副军级的评定没有机会改写,但从东北密林到塔克拉玛干,他留下的营垒、仓库与射击库,依旧在被后人沿用。