立陶宛不敢狂?又一商品面临灭顶,中方反击果然说到做到

今年以来,立陶宛政府屡屡在台湾问题上搞小动作,使得中立关系急转直下,两国之间的贸易往来也理所应当的受到了一些影响,值得注意的是,近日,立陶宛一知名产业因中立关系而面临灭顶之灾。

据立陶宛国家广播电视台12月17日报道,该国精酿啤酒品牌沃夫狼在中国大陆近十年的苦心经营“已经宣告结束”。

据报道,该啤酒厂总经理霍巴巧斯卡斯表示,今年夏天,立政府允许台湾当局以“台湾”名义设立所谓“代表处”的消息传出后,沃夫狼在中国大陆的合作伙伴就此事陆续表示关切。

10月起陆续被他们在中国大陆的合作伙伴取消了所有订单。霍巴巧斯卡斯表示,该公司损失了约50万欧元。

而在上述消息爆出的同一天,路透社发布报道称,德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团“已被中国大陆敦促停止使用立陶宛制造的零部件”。

需要说明的是,在这些消息传出前,早在今年8月,就有立陶宛出口商对媒体表示,中国大陆不再从立陶宛购买奶酪、粮食和木材等产品。

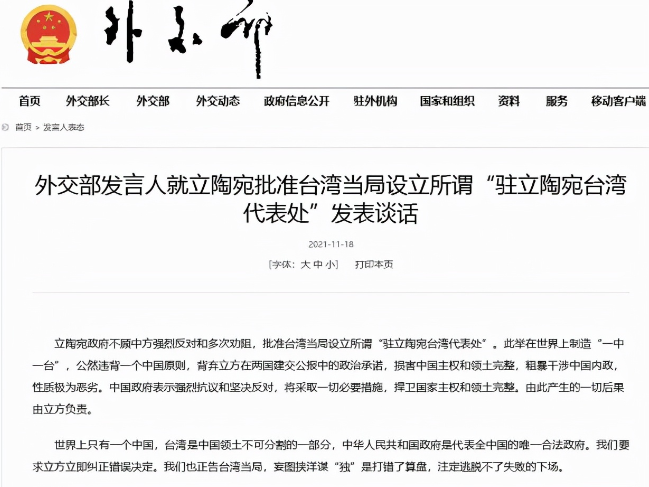

11月21日,中方宣布,因立陶宛政府允许台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”一事,中方决定将中立两国外交关系降为代办级。

在这之后,有港媒记者在中方外交部于11月24日举行的例行记者会上提问称,中方已经宣布将中立外交关系降级的决定,是否会在经贸等其他领域采取配套惩罚措施?

对此,外交部发言人赵立坚回应表示,中方已多次重申,将采取一切必要措施,捍卫国家主权和领土完整,维护自身核心利益。

作为一个小国,立陶宛之所以敢于和中国“扳手腕”,一大原因就是立陶宛觉得除了外交惩罚,中国对自己根本无法施加什么实质性的报复。

但残酷的事实证明,立陶宛人在这点上显然是失算了——立陶宛的企业与民生正遭受前所未有的困境,甚至连那些与立陶宛合作的外国公司都将遭到波及。

立陶宛与美国

当地时间12月17日,据立陶宛VZ网站报道,虽然政府的官员们正一个劲地鼓吹反华的好处,但眼下却有价值高达1000万欧元的立陶宛商品因中方的报复而滞留在中国动弹不得。

更糟糕的是,据立陶宛工业家联合会的初步估计,目前已经大约有50家立陶宛出口商因中立关系恶化而出现对华出口暴跌的问题。

其实早在今年8月份我国召回驻立陶宛大使后,我国就暂停了部分立陶宛商品的对华出口,以示对立陶宛政府反华行为的初步警告。

但立陶宛政府显然是死猪不怕开水烫,之后屡屡做出更加过分的反华举动,到11月18日公然允许台湾当局在立陶宛设立所谓“驻立陶宛代表处”,从而才招致如今对华贸易全面受困的局面。

相关新闻截图

政府作死让自家企业出口受困,能干出这样奇葩的事迹,立陶宛政府也算是为自己在这个后疫情时代留下“浓墨重彩”的一笔。

那么立陶宛政府为何敢于置这些对华进出口商的利益于不顾,就是非要与中国对着干呢?

这其实与立陶宛的经济结构有关。

作为一个在1991年才摆脱苏联的北欧小国,立陶宛的经济与其政治倾向一样,毫无疑问的是彻底倒向乃至高度依赖西方世界。

以2020年的进出口数据为例,当年立陶宛出口286.16亿欧元,进口289.7亿欧元,贸易逆差3.535亿欧元。

这其中第一出口市场为俄罗斯(13.4%),第一进口来源国为波兰(13.1%),立陶宛本土原产品主要出口市场前五位分别为德国、瑞典、拉脱维亚、波兰和荷兰,全部为欧盟国家,占据出口市场总比重为37.4%。

这种高度依赖欧洲市场的特性让立陶宛在近20年来一直保持了较高的经济增长速度,在2004年正式加入欧盟后,立陶宛GDP增速一路高歌猛进,在2007年甚至一度达到创纪录的11%,让立陶宛仅凭280万的人口就拥有了550亿美元左右的GDP,成为世界闻名的北欧富裕小国。

但在国际上,这点GDP总量就是典型的小规模经济,再加上对欧盟的高度依赖,由此带来的一个巨大隐患就是立陶宛整个国家经济的抗风险能力极差。

在2008年全球金融危机期间,立陶宛就为此付出了代价——在金融危机后效彻底爆发的2009年,立陶宛当年GDP增速为同样创纪录的-14.84%。

这不仅将立陶宛于2007年创造的GDP增速记录彻底抹平,从此以后直到现在,立陶宛的GDP增速也长期在3%到4%之间徘徊,早已不复当年的勇猛。

理解了这些之后,我们才会明白,为何立陶宛在2010年代会积极主动的要求与我国建立友好合作关系——中国经济在同一时期的迅速崛起自然会让立陶宛产生“跟着老大吃香喝辣”的想法;而金融危机中中国经济表现出的巨大抗风险能力也让立陶宛产生了“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的风险分散意识

中国驻立陶宛外事机构

但问题就在于,立陶宛实在是太小了,根本无法消化多少中国产品,而立陶宛主打的对华出口产品,如家具玩具、机电产品、木材制品等,在中国市场也面临中国本土和世界其它国家的激烈竞争。

由此导致的结果就是,虽然立陶宛早在2012年就加入了与中国合作的“17+1”合作机制,与中国的双边贸易年年攀升,更让中国成为立陶宛在亚洲最大贸易伙伴,但若把相关数据摊开来看,立陶宛与中国的双边经贸规模依然只能用“惨不忍睹”来形容:

2020年立陶宛与中国的进出口贸易规模仅为22.95亿美元,这不仅对中国而言微不足道,甚至在立陶宛自身的进出口对象名单上连前十都排不进。

这种尴尬的状况,正是立陶宛敢于与中国对着干的“勇气”来源:

由于对华贸易在立陶宛经济结构中的比重太小,立陶宛的反华政治势力自然会觉得反华是一项低风险的买卖,即使中国事后对立陶宛实行经济报复,这对立陶宛整个国家的经济而言也是不痛不痒。

但,得罪中国对立陶宛而言,真的就是“不痛不痒”吗?

我们承认,22.95亿美元的数字在立陶宛整个国家的经济规模面前确实算不得什么大数字,但当其分摊到具体的每一个立陶宛企业和赖以为生的民众头上时,22.95亿美元的重量感就开始凸显:

无论是机电产品还是奶酪、粮食、木材,眼下最受打击的立陶宛对华出口产品在立陶宛国内都是吸收大量就业人口的民生产业,立陶宛政府眼里区几个百分点的出口下降,在立陶宛社会中就是几百几千甚至上万民众生计断绝的巨大危机。

除此之外,在货物进口方面,立陶宛社会也不得不开始为政府不负责任的行为买单:

由于中国出口商同样不愿将商品出口到立陶宛,这迫使缺货的立陶宛相关企业不得不从欧盟国家手中以三倍的价格进行紧急补救。

再加上新冠疫情的影响,由此造成的最显著恶果就是,立陶宛国内眼下的通货膨胀率高达9.3%,成为整个欧元区中通胀问题最严重的国家。

人民群众的眼睛是雪亮的,面对政府的倒行逆施,立陶宛民众给出的回应也是最直接的:如今立陶宛国内有多达40%的民众反对政府的反华政策,并且相比7月份,立陶宛总统瑙塞达和总理因格丽达·希莫尼特的民意支持率已经下降了8%到10%,创造两人自上台以来最大跌幅。

再这么搞下去,去年10月才历史性上台的立陶宛中右翼保守派们极有可能在下一届选举中就迅速下台。中国在经济上惩罚立陶宛所能造成的影响,其实远比立陶宛反华势力们自己想象的要大得多。

而我们更要提醒立陶宛政府的是,中国方面其实还有一个撒手锏未使用,那就是禁止任何与立陶宛合作的外国公司进入中国市场。

前面已经说过,立陶宛是一个颇有一些工业底子的发达国家,这就吸引了国际上特别是德国等西方主要工业国家的很多技术企业非常喜欢到立陶宛采购本国生产性价比不高的机电零部件,由此让机电产品出口成为立陶宛的一项支柱产业。

而需要注意的是,这些含有立陶宛产机电零部件的产品,有相当一部分的最终销售目的地是中国。所以若立陶宛政府坚持要在反华道路上继续执迷不悟,中国当然有权力对这些国际企业提出“要么与立陶宛企业切断联系,要么将被排除在中国市场之外”的二选一要求。

那么这是中国在危言耸听吗?至少德国人不会这么想:

德国大陆集团是全球最大汽车零部件生产商之一,其在立陶宛拥有生产设施,用于生产汽车车门、座椅控制器及其他电子部件。

而就在17日,路透社援引两名大陆集团内部消息人士话称,中国已敦促大陆集团停止使用产自立陶宛的零部件,否则就离开中国市场。

由于只是德国人的一面之词,对于消息的真实性我们自然无法给予证实,但在此时由德国企业主动爆出这样的小道消息,这对立陶宛政府而言到底意味着什么,一切早已不言自明。

所以立陶宛政府,你们还要在反华的道路上一意孤行下去吗?这个问题,确实值得现在的你们三思再三思。

立陶宛背信弃义,明知故犯,公然制造“一中一台”,在国际上开创了恶劣先例。赵立坚还强调:“既然做了错事,就必须为此付出代价。”而如今看来,中方果然说到做到。