新型“毒品”正一步步摧毁美国

街头巷尾,数以万计的人神情恍惚、肢体扭曲,宛如“丧尸”游荡,这不是行为艺术,也不是电影场景,而是美国被芬太尼摧毁的公民日常。

我们不能简单将他们归为“自食恶果的吸毒者”,更该看到:他们的悲惨境遇,是贪婪的药厂、猖狂的黑市、瘫痪的监管、无休止的党争与文化纵容,这些黑暗力量共同推波助澜的结果。

天天喊着“让美国再次伟大”的特朗普,只会将责任甩给中国、指责墨西哥毒枭,却对本土芬太尼危机束手无策。

那么美国芬太尼灾难的根源,真的在国外吗?我们不妨层层拆解这场“毒瘤”的成因,看清美国是如何一步步走向“烂透”的。

美国是全球毒品致死率最高的国家,没有之一。

2018年至今,已有超25万人死于芬太尼相关过量;仅2024年一年,美国就有10万人死于药物过量,其中70%的过量死亡案例,死因直接指向芬太尼。

这个数字有多残酷?美国在越南战争与朝鲜战争中,阵亡美军总数加起来不过9.5万人,也就是说,短短几年间,芬太尼夺走的生命,远超两场战争的牺牲。

放眼全球,美国吸毒死亡率是加拿大的4倍、英国的5倍、德国的7倍,比亚洲多数国家高出几十倍,连毒枭猖獗的墨西哥,毒品致死人数都远不及美国。

背后的核心原因是:美国是全球最大的毒品消费国,每8个美国成年人中,就有1人有吸毒史,18-25岁的年轻人里吸毒比例更高。

这不是个别现象的“毒瘾”,而是近乎“全民上瘾”,更致命的是,他们沉迷的是致死率极高的芬太尼。

芬太尼最初的定位,是医学领域的强效止痛药,专门用于缓解晚期癌症患者“痛到灵魂出窍”的剧痛。可谁能想到,它会一步步沦为全民滥用的“嗨药”?

这一切的起点,是资本主导的“疼痛管理”骗局。

1990年开始,美国医药行业掀起“零疼痛管理”推广热潮,通过密集宣传给民众灌输“痛点必须彻底清除”的理念,宣称“人不该带着疼痛生活,清除痛感该像牙齿美白一样平常”。

看似关怀的口号背后,藏着医药公司想卖出更多原本“用不上的止痛药”的野心。

1996年,赛克勒家族操控的普渡制药,推出了“划时代止痛药”奥施康定,其主要成分,正是与芬太尼同属强效阿片类的药物。

为了打开市场,普渡制药上演了一出“教科书级的合法诈骗”:广告密集投放,宣称“奥施康定成瘾性极低,放心服用”,甚至用“磕一颗爽一天”这类荒诞话术吸引消费者。

给开处方的医生高额回扣,鼓励他们“无论病症轻重,都可开奥施康定”;花钱拉拢国会议员,让监管层对药物风险“睁眼闭眼”。

到2000年代,美国医生开奥施康定的处方,比发传单还随意:腰酸开一颗、牙疼开两颗、下雨天膝盖不舒服开三颗,连“没痛感只想体验无痛人生”的人,都能轻松拿到处方。

可处方药总有门槛,当“合法需求”被填满,黑市芬太尼粉末便顺势登场,无需排队看医生,随时随地能买到,美国芬太尼泛滥的闸门,就此彻底打开。

芬太尼能在黑市迅速泛滥,核心原因是它对毒贩而言“性价比极高”:制作简单,无需像海洛因那样种植罂粟、提炼毒膏,只要有化学原料,在地下小黑屋就能批量生产,连阳光都不用,利润爆炸。

美国缉毒局数据显示,1公斤芬太尼在街头能卖160万美元,利润是海洛因的20倍,这样的收益,连华尔街都望尘莫及;隐蔽性强,常被掺进假药、摇头丸甚至“天然健康”的大麻里,很多人以为自己吞的是普通止痛药,实际吞下的是“直通天堂的通行证”。

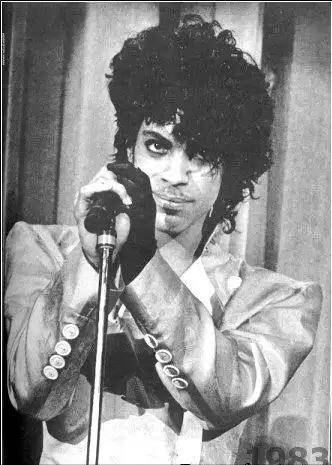

2016年,美国著名歌手普林斯(prince)的离世就是典型例子,他本想通过服用常用止痛药“维柯丁”缓解身体疼痛,却不知那是掺了非法芬太尼的假药,一口下肚便再也没能醒来。

随着因芬太尼死亡的人越来越多,家属的起诉纷至沓来,赛克勒家族又是如何应对的?

他们找来了著名咨询公司麦肯锡,得到的方案是“花钱摆平一切”:每出一次人命,就用巨额赔偿封口。

更嚣张的是,他们还拉上美国药监局(FDA)高官、权威医疗杂志编辑、联邦检察官甚至国会议员,组成了“毒品铁三角”,一边收黑钱,一边给芬太尼类药物披上“合法外衣”。

FDA的“失守”尤为关键:早年普渡制药宣称“奥施康定成瘾性低”,FDA不仅信了,还直接批准上市;后来药物致死事件爆发,FDA装聋作哑,绝不承认监管漏洞。

更讽刺的是,不少FDA官员批完药物后,就跳槽到制药公司当顾问,年薪百万,这就是美国医药界的“旋转门”乱象。

直到2020年特朗普卸任前,普渡制药才终于承认罪责,最终仅赔偿35亿美元便宣布破产。可幕后的赛克勒家族早已卷走130亿美元,留给美国的,只有满地的尸体和“丧尸”般的瘾君子。

面对芬太尼危机,美国政府不是没“行动”:禁止医生开高剂量处方、打击毒贩、推广解毒喷雾、搞跨国执法合作,可这些动作全是“头痛医头、脚痛医脚”的临时补丁,根本触及不到核心问题。

先看共和党的操作:他们嘴上喊“对毒品零容忍”,实际只盯着黑人和拉美裔。1986年里根政府推出《反毒滥用法案》,规定“黑人常用的便宜可卡金,持有5克就坐牢5年;白人常用的粉末可卡金,需持有500克才判同等刑期”,量刑差距达100倍。

2006年,美国因毒品入狱的犯人中90%是黑人,可黑人仅占全国人口13%,在他们眼里,“白人吸毒是心理疾病,黑人吸毒是犯罪”。

民主党则走“人文关怀”路线,认为“毒品问题是公共健康问题,不是犯罪”,于是推出一系列“减害政策”:大麻合法化、设立“安全注射点”、发放解毒剂……

可大麻合法化后,黑市开始往大麻里掺芬太尼,抽一口就可能丧命;“安全注射点”更离谱,允许瘾君子带着毒品进去“安全嗨”,护士在旁盯着防止过量,堪称“政府掏钱给吸毒打辅助”,表面人道,实则是放弃治疗。

执法层面更是“摆拍式打击”:美国缉毒局(DEA)和联邦调查局(FBI)天天喊“重拳扫毒”,可实际是“打地鼠式执法”:人手不足、预算不够、官僚掣肘,还互相抢情报抢功。

最后抓到的都是街头送货的小贩、底层瘾君子,而坐镇墨西哥的毒枭大佬,照样开着大奔、喝着龙舌兰,通往美国的芬太尼“黑金通道”,从未被真正切断。

墨西哥毒枭早已不是“小作坊”,而是拥有武装部队、专业实验室和物流系统的跨国集团。他们挖隧道、用无人机运输,甚至把芬太尼掺进化肥、奶粉、儿童玩具里蒙混过关,反侦察手段比美国执法部门还先进。

更讽刺的是,连美国警察都卷入贩毒,2001年上映的电影《训练日》,就以真实案例为原型,讲述了洛杉矶警察直接参与毒品交易、牟取暴利的黑幕。

文化层面的纵容更是“推波助澜”:美国文化早已对“娱乐性用药”悄然开了绿灯,在电影和音乐里,毒品被包装成“解压良药”“灵感源泉”甚至“炫酷标签”。

1975年斩获奥斯卡五项大奖的电影《飞越疯人院》,主角对迷幻文化的认同被塑造成“反抗体制的英雄行为”。

披头士乐队的歌曲《Lucy in the Sky with Diamonds》,歌词里“彩色玻璃纸般的天空”、“戴着钻石的女孩”,被普遍解读为对LSD致幻体验的描述。

老鹰乐队的《加州旅馆》中“你可以随时退房,但永远无法离开”,更被无数人视作“毒瘾难以戒除”的隐喻,在这样的文化熏陶下,年轻人把尝试毒品当成“突破束缚”的象征,芬太尼横行成了必然结果。

面对无解的危机,美国政客选择“甩锅”,特朗普就曾多次在公开场合咬定“中国是芬太尼危机的幕后黑手”。

可事实是,中国在芬太尼问题上的责任几乎可以忽略不计:中国早在2019年就将所有芬太尼类物质及前体纳入严格管控名单,出口环节实行“双人双锁”“全程溯源”,监管力度全球领先。

从中国出口的芬太尼前体物质,总量对美国市场而言微乎其微,且这些前体本身是合法工业原料,广泛用于医药、化工等领域,并非毒品。

真正把这些原料加工成致命毒品的,是墨西哥毒枭,他们在墨西哥北部设了上百个地下制毒工厂,用简陋设备就能将前体物质转化为芬太尼,再通过各种渠道运往美国。

可墨西哥毒枭为什么只盯着美国市场?答案很简单:美国是全球最大的毒品消费国,70%以上的芬太尼最终都流向美国。

美国人的毒瘾和庞大的市场需求,才是毒品产业链得以运转的“发动机”。换句话说,如果没有美国民众对毒品的旺盛需求,墨西哥毒枭根本不可能形成如此规模的产业,更谈不上嚣张。

所以美国芬太尼危机,本质上是“美国买毒+制度放任+治理无能”的结果。中国早已收紧监管阀门,墨西哥毒贩只是顺着美国的“吸毒需求管道”牟利。

真正的根源,是美国自己培育的毒瘾市场,以及背后不愿触碰的制度沉疴。特朗普指着中国喊“你们负责”,不过是管不好国内问题、想找替罪羊脱责的借口。

要真正解决毒品问题,美国得先正视自己的病灶:改革两党为争夺选票而放弃长远治理的博弈机制,打破“合法游说”背后政商勾结的利益链。

整顿以利润为核心的医疗体系,堵住监管“旋转门”,让药品审批回归公益本质;在文化上剥离毒品的“正面标签”,通过教育让年轻人认清毒品危害;再配合“斩草除根”的跨国禁毒合作,彻底切断毒源,可这每一步,都要触动美国深层的制度与利益格局,对如今的美国而言,无疑任重道远