别盼“中国某新型隐轰”,那玩意对咱一点用没有

只要一提到飞机,就有人聊轰炸……

同时也有不少的粉丝还是在憨憨的盼着中国某新型隐轰。咱们就掰头一下吧,其实在咱们的装备体系中,运-20都比大家盼着的中国某新型隐轰更具备对地打击能力。

从军事理论上来讲,每个不同的时代有着不同的军事思想,就像生产力决定生产关系一样,在军事领域上,技术体系决定战争形式。喜欢空军轰炸的人其实就两种心思,第一、受到杜黑《制空论(The Command of the Air)》的毒害,信奉“制空为王,轰炸定乾坤”式的教条;第二、单纯憧憬在高空扔炸弹、下命令就能摧毁一切的童话想法。

自从飞机被应用于军事领域,不得不承认的是“空军很猛”,但是,我们得更清楚的认识到一点——任何理论以及任何提出理论的人都有时代的局限性。

和很多伟大的著作一样,杜黑的《制空论》的大部分内容是在监狱里面写的。其实在第一次世界大战的欧洲,监狱差不多是唯一一个可以让一些思想狂热者冷静下来写点什么东西的场所。杜黑在1916年因为鼓吹空军战术并且爆时任意大利陆军参谋长卡多尔纳将军黑料入狱,在狱期间写了一本空战小说以及很多关于“制空权”的文章。在1917年10月,被置于军事休假。两个月后,他被召回担任武器和弹药部新成立的航空总局局长。但当他与安萨尔多的费迪南多·玛丽亚·佩罗内就与命令有关的问题发生冲突时,他再次引起争议地离开了该部门,1918年6月4日,有效地结束了他在军队的职业生涯。

又经过了几年沉淀,杜黑终于在1921年完成了《制空论》。《制空论》的主旨是利用大型轰炸机完成对敌的战略轰炸,在《制空论》中杜黑表示“利用大型轰炸机向一个城市中投送20吨炸药,爆炸和火灾可以让城市的运作暂停;如果一些大型公路穿过爆炸区域,交通也会被暂停。”

不过,在W君看来任何理论都有时代的局限性。杜黑的《制空论》也毫不例外的带着强烈的时代烙印——工业化国家的“中心—辐射”结构,使得破坏几个关键节点就可能导致系统性瘫痪。那种把战争归结为“砸掉关键工业节点→瓦解国家意志”的线性逻辑,确实是对第一次世界大战后欧洲那种战场与社会形态的合理抽象。

问题是:时代已经变了,战场的形态、目标结构、抗毁能力与技术手段都发生了根本性转变。把一本写在囚室里的“夺取制空”的宣言,直接照搬到今天的战术与装备选择上,是把历史情境当作万能公式——这叫思想上的惰性或幼稚的怀旧。要知道到今天,《制空论》已经出版了104年了。

百年风霜不是小事,世间大多数理论走到一百年,能幸存的也不过是骨架与概念,细节与假定早被实践轧成碎片。杜黑的论断留下了有价值的洞见——空中控制确有战略意义、空域优势会放大地面行动的效果——但把这些片段当成放之四海而皆准的处方,就犯了把历史语境神圣化的错误。

一战以来,防空力量的变化本身就把杜黑的线性公式硬生生改写了。那会儿防空顶多是高射机枪和零星的截击机,高空轰炸还处在“能不能把东西扔下去”的技术门槛上——于是有人把轰炸的破坏想象得很宏大。到了二战,为了对付高空大编队,防空系统已经演化出大口径高射炮、层次化预警与拦截、专门的截击机以及点防御火力;这把“轰炸——城市瘫痪”的简单路径稀释成了高成本的进攻博弈。再往后,随着地对空导弹、相控阵雷达、远程预警机与纵深指挥网的出现,防空不再是孤立的防御器材,而是一个跨军种、跨域的系统工程——感知、识别、击毁与多层拦截协同工作,形成了对高价值空中平台的“绞肉场”。

把这点具象化就是一个简单的数学感知:当防空体系的“探测—跟踪—指挥—拦截”链条被网联化并实现自动化以后,单一高价平台的“边际生存率”会被显著压低,单次打击的期望收益要被更高的被击毁概率和后勤修复成本打折扣。这就解释了为什么今天战争里,成本比(cost-exchange ratio)成了决定性变量:一枚廉价的防空导弹或一群低成本无人机,能够把一架数亿美元级的轰炸机推向巨大风险;反过来,用同样的预算去扩充中短程打击武器、无人群或者电子战/反制传感器,往往能换来更高的“作战小时产出”。

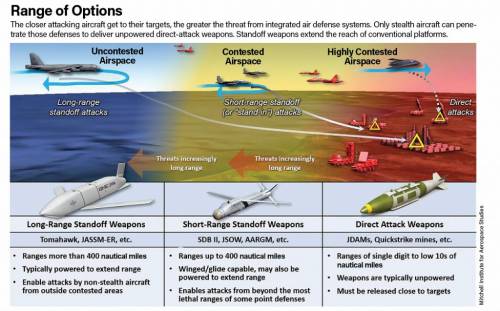

相对于空对地打击的进攻一方则是在不遗余力的“脱离战场”。说白了,现代进攻的核心不再是把飞机丢进防空网里去赌一次命运,而是尽可能把作战“脱离战场”。这就意味着:把传感器、指挥链、弹药和发射平台解耦——用卫星/机载/岸基传感先把目标锁好,在安全站外用巡航导弹、空射远程武器或无人群完成杀伤;在必要时利用空中加油、电子压制和诱饵手段,最大化打击精度同时最小化自身暴露。这样做的好处很简单:提高成本交换率、保持出动频次、能在被打击后快速替补与恢复。而至于是什么轰炸机并不是一件特别重要的事情了。目前真正装备轰炸机的国家只有美国、俄罗斯、中国,传统的老牌军事强国法国在1996年退役了用于核打击的幻影4轰炸机;

英国在2009年停飞了最后一架“胜利者”轰炸机。

但是,这并不是证明世界各国不依靠空军执行轰炸任务了,相反,在现在哪怕是一个局部战争中,由空军投下的弹药量都不亚于第二次世界大战。现在的进攻方真正要做的不是硬闯绞肉场,而是不遗余力地“脱离战场”。

而大部分轰炸任务则是依靠多用途战斗机携带少量弹药或者智能弹药支持。

在防区之外投送弹药已经成为了现代空军的一个作战共识。

那么在这个背景下单独搞一个大型的用几架战斗机就可以替代的中国某新型隐轰其实就不是一件多么明智的事情了。

它能带的战斗机都能带、战斗机带不了的其实中国某新型隐轰也投不进去。但这里有一个我们武器的异类,这次出现在了93阅兵里面。这就是惊雷-1导弹。

在战略打击方队第一个出场。早期有咱们的轰-6携带惊雷-1的照片:

但这种事情就有那么一点尴尬了,轰-6这个级别的轰炸机只能携带一枚这种可以在超远距离撕裂敌人防空网的“万无一失”弹,如果我们搞一型轰炸机来携带这种尺寸的弹药实际上也就最多携带2-4枚,从效果上并不出众,甚至连提升都难以做到。

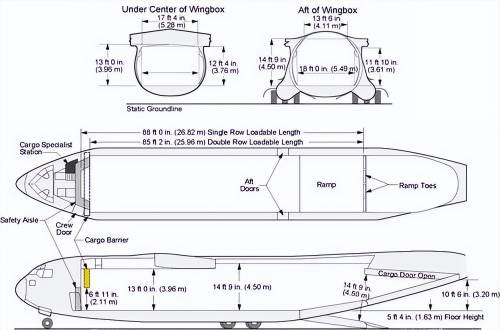

但这时候,运-20就有了先天优势。

通常,中大型运输机都会具备一个巨大的货仓。

对于惊雷-1这种显然让轰-6背着难受的大尺寸导弹对于运输机来说就是小儿科了。舱内携带、空中发射也就成了一个闭环。

这倒不是咱们自己的技术,而是由美国先咱们一步完成验证的一条技术路径:

2023年美国验证了运输机利用结构化“迅龙(rapid dragon)”托盘大量的投送导弹的能力。

导弹可以像货机运输一样在托盘内装入C-17的货仓内。需要投送的时候利用减速伞拖出机外。

导弹在下落过程中完成点火升空。

多个测试结果表明,这条路子是可以走得通的。甚至最疯狂的实验是在 1970年代美国曾经实现过用 C-5 进行“空中点火”的洲际弹道导弹试验,但那属于技术验证而非常规作战部署。把大型远程弹药和运输机结合,不只是把“单枚大弹”从少数轰炸机身上卸下,而是把这些武器纳入可复制、可移动、可快速补充的体系中——这才把单次奇效转化为可持续的战术/战略能力。

其实,这恰恰是我们现在可以借鉴的技术,一惊雷-1的尺寸来计算,一架运-20可以携带12-18枚惊雷-1逐步的完成空中点火发射的任务。

如果说咱们自己特色的轰炸机的正确打开方式,W君是更认同运输机充当轰炸机的角色的。说不定哪天,我们会看到“运中国某新型隐轰”这样的飞机出现。无论是从现有技术水平到战场可用性,来说这样都是对我们而言最好的一个解决方案了。

所以说,别盼着中国某新型隐轰了,想象中的那玩意对咱一点用没有,如果非得用空军完成不可拦截的对地打击,搬出一架运-20都会比水分子更加实用一些。

军事嘛——别太认死理,有的时候发挥下想象力会有更好的效果。